※本ページはPR(広告)が含まれています

【宅建士】日建学院の宅建士講座を徹底解説!評判や口コミをとことん調査!

宅建士の資格講座で調べると結構な頻度で目にする日建学院ですが、資格学校としてはかなり歴史があり主に建築・建設・不動産に関連する資格講座に定評があります。

まぁ、「歴史がある」=「良い学校」と決めつけるのは良くないので、本記事では日建学院の宅建士講座に関する特徴や受講者の評判・口コミ情報などをもとにどういった方に適しているかを掘り下げて解説していきたいと思います!

これから日建学院の受講を検討されてる方はぜひ参考にしてください!

日建学院の宅建士講座の概要

| 講座コース |

|

| 教材内容 |

| ■テキスト 講座オリジナルテキスト(2色刷り) ■講義 |

| eラーニング環境 |

| あり(講義視聴) |

| サポート内容 |

|

| 割引制度 |

| なし |

| キャッシュバック・返金制度 |

| なし |

| 教育訓練給付制度(指定講座) |

|

| 単科受講・オプション受講 |

|

| サンプル教材の提供 |

| サンプルの提供はないが、公式サイトで映像講義のサンプルの確認は可能 |

| 公式サイト |

日建学院の宅建士講座の特徴

宅建士試験の合格者数は2,800名オーバーとかなり多し!

日建学院の運営実績についてですが、2021年度の宅建士試験のデータとしては実に2,820名とかなり多くの合格者を輩出しております。

しかも、模擬試験のみを受験した方や教材のみを買った独学者などは除いた数値とのことなので、純粋に講座コース受講生での結果となってる点も注目です。

ただし、「そもそも何人受験した結果??」って疑問もありましたので、対象受験者数までは公開されてませんでしたので、当サイトの独自調査として日建学院の宅建士講座のうち教育訓練給付制度の指定講座となっている講座の合格実績を参考情報としてまとめてみました。

| 講座名 | 受講形式 | 受講者数 | 本試験受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |

| 宅建通信合格 | 通信 | 544人 | 531人 | 97.6% | 91人 | 17.1% |

| 宅地建物取引士重点Web | 通信 | 1,269人 | 1,248人 | 98.3% | 203人 | 16.3% |

| 宅地建物取引士短期集中コース | 通学 | 574人 | 572人 | 99.7% | 212人 | 37.1% |

| 宅地建物取引士本科 | 通学 | 3,452人 | 3,386人 | 98.1% | 1451人 | 42.9% |

| 受講形式 | 受講者数 | 本試験受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |

| 通学 | 4,026人 | 3,958人 | 98.3% | 1,663人 | 42.0% |

| 通信 | 1,813人 | 1,779人 | 98.1% | 294人 | 16.5% |

| 受講者数 | 本試験受験者数 | 受験率 | 合格者数 | 合格率 |

| 5,839人 | 5,737人 | 98.3% | 1,957人 | 34.1% |

※掲載情報については教育訓練給付制度検索システムより抽出してます

教育訓練給付制度検索システム上で、2021年度のデータがまだ更新されてなかったため、情報が出揃っている2019年度(平成31年/令和元年)のデータを洗ってみました。

受講生全体の合格率としては、34.1%となっており2019年度の本試験合格率が17.0%だったので、一般合格率の2倍のパフォーマンスが出ている結果となってます。

他の資格学校と比べてメチャクチャ良いってわけではありませんが、宅建士講座としては及第点といったところです。

なお、上記の結果上「通信」に分類されてるコースについては受講生合格率が一般合格率よりも低い結果となってますので、日建学院を受講される際は通学の「本科コース」を選択するのがよいかと思います。

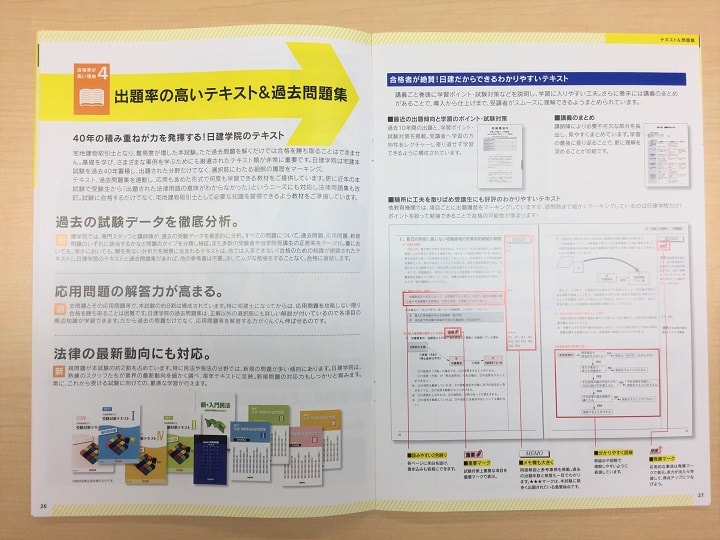

過去の試験データを分析して作成されたテキストと講義が秀逸

日建学院はかなり古くから宅建士試験の資格講座を運営していることもあり、その蓄積された指導ノウハウと毎年の本試験の出題傾向を分析した内容をもとに講座で使用するテキストが作成されてます。

映像講義についてもテキストに連動した形となってるので、もちろん毎年取り直したうえで提供されてます。

宿題を徹底させる学習カリキュラム

これは通学講座生に特化した話となりますが、日建学院の講座では宿題を徹底させる指導が行われます。これは勉強そのものを習慣づけさせるってのもありますが、予習することで自分の分からないポイントを先回りして抑えることが出来る効果もあるため、日建学院では根幹となる指導方針として取り入れてます。

ちなみに宿題をやってなかった場合は、教室に名前を張り出されるとかなりのスパルタっぷりです、、

※強制的にでもやらせることが大事なのかもしれませんね^^

通学講座を中心に学力に応じたコースが揃ってる

先ほどの概要解説でも少し挙げておりますが、日建学院では学力に応じて複数の講座コースが揃っておりますが、基本的には通学講座が中心となっております。Web通信講座での受講も出来ますが、先ほどの宿題制度が適用されないため、日建学院の真骨頂を体感するなら通学講座が良いかと思います。

※逆に言えば「宿題はちょっと、、」という方はWeb通信を選択という流れか?

受講生サポートも資格学校標準レベルのものは完備

受講生サポートについては、それなりに充実しており、特に通学講座受講生であれば概要に挙げているライブセミナーの受講や個別ブースが利用できたりと結構充実したサポートを受けることが出来ます。

ただし、逆を言えば通信講座の場合だと質問サポートくらいしか使えないため、この辺りは結構差が出るポイントかもしれません。

日建学院の宅建士講座に関する評判・口コミ

実際に日建学院の宅建士講座を受講された方々の評判・口コミを集めてみました。

やはりというか予想通りというか日建学院の最大の特徴である通学での予習・復習・宿題に関する評判・口コミが多い感じでした。

どれくらいの勉強量なのか?通学でのメリットは?的な部分も参考にはなるかと思いますので、ぜひ参考にしてください。

30代 男性

自分では独学で継続学習はムリ。合格率が証明する実績を信じて受講。

新しい仕事を覚える時期でもあり、仕事のある日は1~2時間勉強するのがやっと。そのかわり、休みの日は6~10時間勉強。日建のノルマ(予習、復習、宿題)と通学をまじめにするためには、そのくらいの時間が必要でした。日曜だけは休むと決めて、自分でサイクルを作って続けたこと。苦手分野の過去問を繰り返し解いたこと。それが合格に結びついたのかなと思います。日建の過去問は項目ごとになっているので、必要な部分を集中的に解きまくるのにも便利でした。

夏にちょっと中だるみして、勉強時間が減ってしまったことがありました。するとそれが小テストの結果に現れる。コツコツヤり続けることの大切さを実感しましたね。勉強に慣れてきたときこそ、気持ちを切らさず、基本を大事にやり抜くことが大切。「こっちのほうが効率がいいかも」などと自分なりのやり方に迷ったりすることなく、素直に日建の言う通りにこなす。実績も経験もある日建だから間違いないと信じる。僕自身は、それが正解だったと思います。

20代 女性

さぼると怒ってくれる担当者&教材と学習環境のおかげで合格

日建の予習・復習をちゃんとしていれば成績が上がり、合格に近づくことが分かっていたので、テキストの中の理解できないたくさんの単語も、そのたびにいみや実例を調べて、ひとつひとつしっかり理解していくことを心がけました。日建のテキストや映像講義の分かりやすさ、過去問の使いやすさは評判でしたが、実際に通ってみて、本当でした。今回で3回目の受験でしたが、合格してみて「何年も受けるのは時間とお金の無駄だなぁ」と思いました。やる時はちゃんとやる!中途半端にしない!日研にかよって本気で勉強すれば1年間で十分だと思います。

自分の経験から「独学で出来る人はすごい」と思います。私は2年間中途半端な勉強しかせず、独学できる環境を作る自信がありませんでした。自分がサボってしまいそうな時、心が折れそうになった時に、仲間と日建スタッフさん、学習環境があったから合格出来たと思います。

50代 女性

仲間と切磋琢磨できたからこそ「まー、いっか」とならなかった

会社を引き継いで事業を継続させるため、宅建士資格が必要になりましたが、独学ではどのように勉強していいか、さっぱりわかりませんでした。日建で勉強を始めても、最初は何がなんだかわからず成績もドン底。でも同じクラスのみんなと良い意味でのライバルになり、わからないところを教え合ったりできたことで、いつの間にか正解が見つけられるようになっていきました。通学や宿題という義務があったことで、流されることなく「合格したい」という気持ちをも持ち続けることができたのだと思います。

日建学院の資料請求をしてみました!

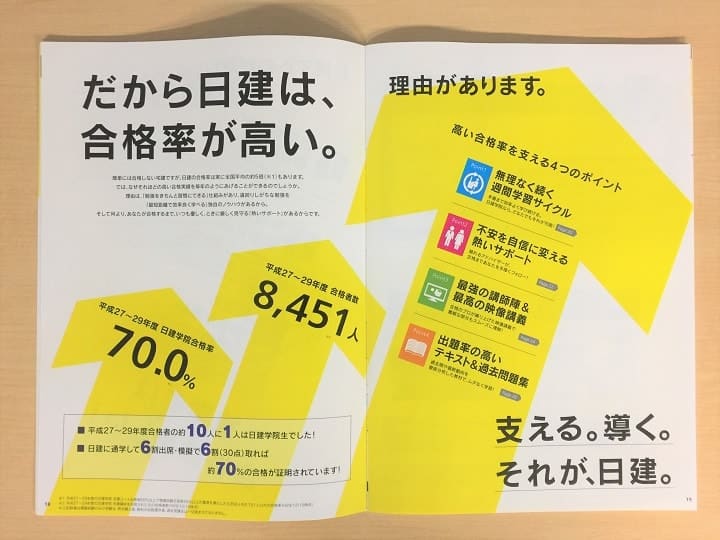

管理人が実際に日建学院の公式サイトから資料請求の申し込みを行い、入手したのがこちらのパンフレット一式です。

講座パンフレット到着~中身の物色まで

公式サイトから資料請求して約4日間ほどで到着しました。そんなに分厚くはなく外観もオーソドックスな感じ。

入っているモノ一式です。講座パンフレットと申し込み関連の資料のみでサンプル等はナシです。

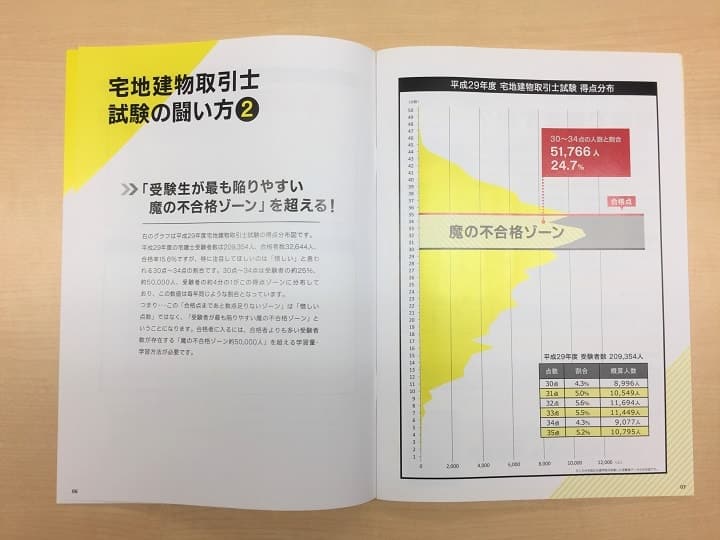

こちらは講座案内パンフレットの中身。試験の闘い方という内容で宅建士試験の実態について書かれているところが読み応えアリ。

こちらは講座案内パンフレットの中身。サンプルテキストが同梱されていない代わりにこちらで確認出来る感じです。

資料請求してみた感想

資格講座の講座パンフレットとしては可もなく不可もなくなオーソドックスな内容ではありますが、写真にもある「試験の闘い方」に関する内容は結構読み応えがあり、合格率と合格基準点に関するカラクリや「受験生が最も陥りやすい魔の不合格ゾーン」の内容など、他社の講座パンフレットにはない点はかなり参考になりました。

この辺りは長年に渡って宅建士試験に携わってきた日建だからこそ出せる実績データといった内容です。

あとはサンプル教材が付いていればもっと良かったんですが、そこはパンフレット内のページで少しだけ確認出来る感じです。

まぁ、日建学院がどういったスタンスで宅建士講座を運営しているのかはこの講座パンフレットで十分読み取れる内容となってます。

日建学院の管理人的評価

| 日建学院の宅建士講座 評価 | ||

| 教材クオリティ | 15pt | |

| カリキュラム | 15pt | |

| 受講料(安さ) | 5pt | |

| サポート体制 | 15pt | |

| 運営実績 | 20pt | |

| 【総合評価:70pt】 | ||

日建学院の宅建士講座で最大パフォーマンスを出すには「通学」「予習・復習・宿題」の2つを合わせる必要があり、この組み合わせを続けさえすれば、宅建士試験に合格することが出来る実力は身に付くと思います。

ただし、通信講座の切り口で言えば、やはり「予習・復習・宿題」の部分は欠落してしまい、どうしても学習に対する強制力が弱まってしまう点があるため、学習カリキュラムとしては通信講座だと半減とまではいかないがパワーダウンはするかと思います。

なので、日建学院の受講を考えられてる方は絶対に通学で受講することをおすすめします。

あと、費用面については初学者向けのフルカリキュラムコースだと、決して安い受講料ではありませんので、それなりの予算を投じる必要がありますが、短期集中コースや各単科講座であれば比較的リーズナブルな受講料となってますので、独学受験生のプラスαで受講するとかは全然アリだと思います。

なお、パックコースのほとんどが教育訓練給付制度の指定講座となってますので、制度が利用できる方は受講料の最大20%は実質的に減らすことが出来ますので、かなりお得に受講することが可能となります。

こんな方におすすめです!

こんな方におすすめです!- 運営実績の豊富な講座を探している方

- 自分で学習計画が立てられない(立てても守れない)方

- 日建学院の校舎が近くにあり通学が出来る方

- 教育訓練給付制度が利用できる方

日建学院の詳しい内容については、公式サイトか本記事でご紹介している講座パンフレットを取り寄せて確認可能なので、情報収集をされる際はその辺りをご活用下さい!

※資料請求は公式サイトより無料で申込可能です!